咨询热线

400-123-4657

中华视窗是诚信为本,市场在变,我们的诚信永远不变...

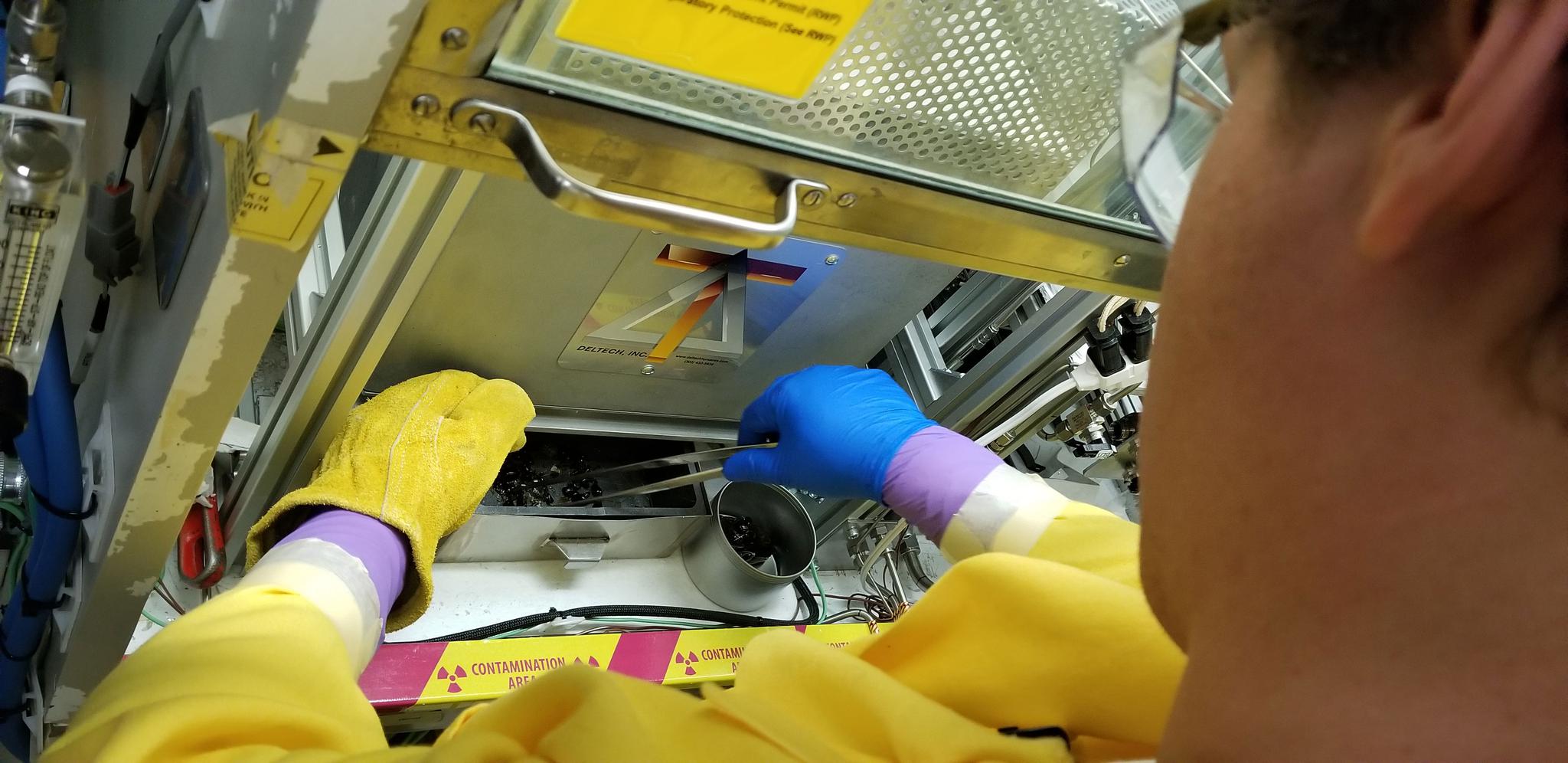

科学家将核废料固化成玻璃。 (来源:太平洋西北国家实验室)

“本次试验生产的9公斤玻璃是美国能源部1997年投资超过200亿美元的汉福德工厂核废料处理项目生产的第一块核废料玻璃。” 6月28日,武汉理工大学硅酸盐建材国家重点实验室教授徐凯在接受科技日报记者专访时介绍。 他在太平洋西北国家实验室工作多年。

徐凯解释说,本次热试完全模拟了汉福德工厂将采用的低放废液处理工艺,固化了真实的低放废液。 值得一提的是,这个过程是连续投料模式而不是传统的批量投料。

“这对于汉福德玻璃固化技术的深入研究、未来扩大加工规模具有极其重要的指导意义。” 许凯评价道。

作为曼哈顿计划的一部分,汉福德工厂建于1943年。人类第一次核弹爆炸试验和投在日本长崎的原子弹所用的高纯度钚就是在这里生产的。 该厂在提取高纯钚的过程中,产生了大量的放射性废物。 目前,这里暂时存放着约20万立方米的军工遗留废液,是世界上储存量最大的,其中90%以上是低放射性废物。

美国汉福德工厂(来源:华尔街日报)

随着时间的推移,简单液体储存方法的弊端日益暴露。 1987年,汉福德核电站成为核废料处理场。 1989年,美国联邦政府开始在这里处理核废料。 但由于处理工艺复杂、技术难度高,虽然投资成本直线上升,但项目进展却十分缓慢。

核废料是人类面临的主要环境问题之一。 例如,乏燃料后处理过程中产生的高放射性废液中含有辐照核燃料裂变产物总量的97%以上。 由于其放射性元素浓度高、放热速率高、腐蚀性强,如果不严格管理、妥善处理,一旦进入生物圈,必将造成极其严重的环境灾难。

40年来,科研人员一直在探索一条技术路径。 第一步是将废液转变成固态,消除其流动性,减少废液中含有的放射性元素进入环境的可能性,然后将废液固化。 将尸体放置在深层地质层中,实现废物的最终处置,并利用地质介质作为屏障,将废物中的放射性元素与人类生存环境隔离。

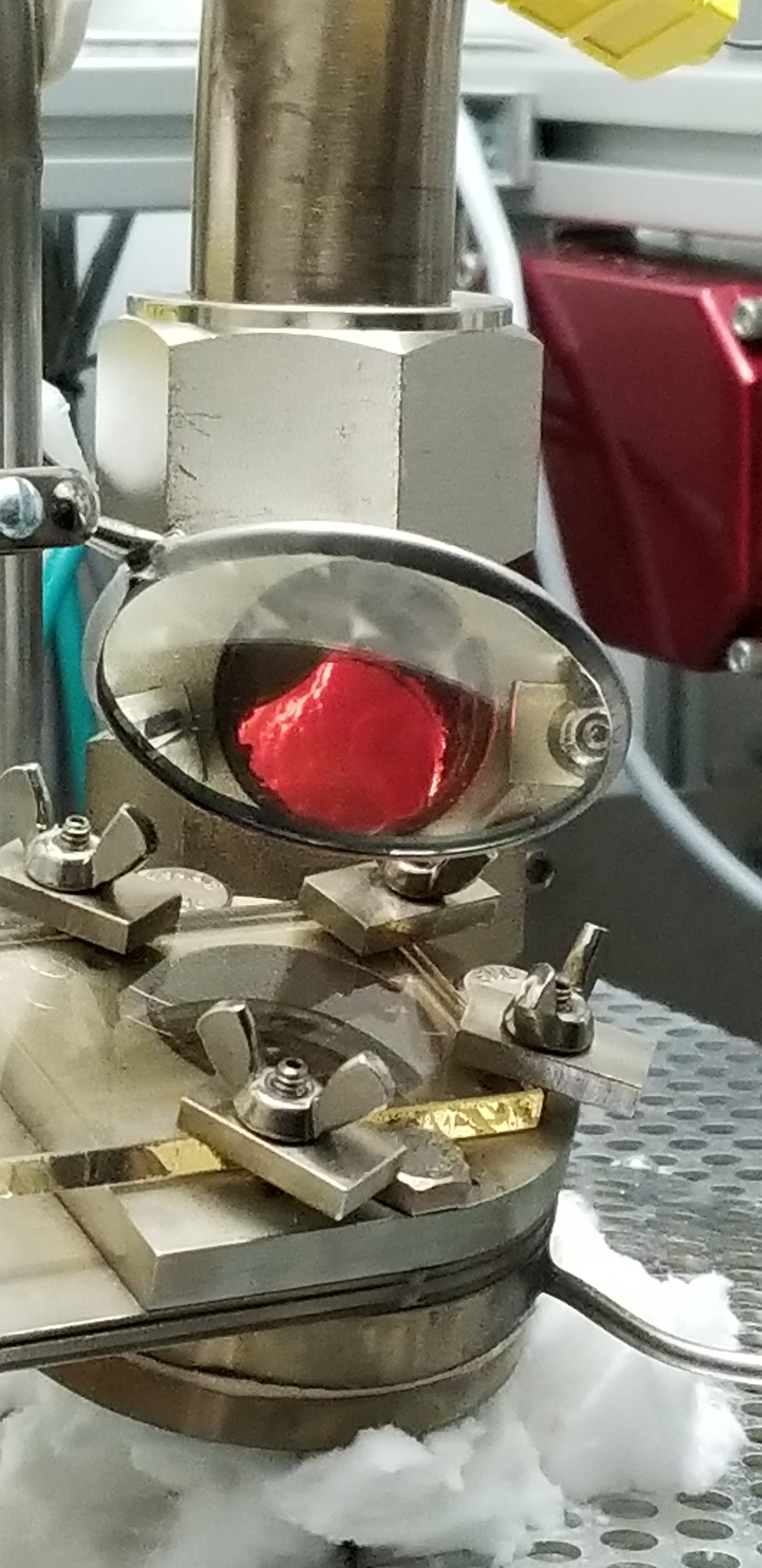

所谓玻璃化是指将核废料与玻璃添加剂混合,在高温下熔化,浇铸成固体玻璃体的过程。 放射性元素以原子尺度固化在玻璃体内,确保了其地质储存的安全性,并被认为是完整的。 最终处置的第一个重要步骤。

目前,玻璃固化有两种技术路径:热锅法和冷锅法。

通俗地说,火锅法就是将废液浓缩、煅烧成粉末状氧化物,然后撒入温度高达1200摄氏度的硼硅酸盐玻璃液中,让氧化物与液态玻璃熔合。 冷锅法的核心是在锅的外侧缠绕一个感应线圈,对锅内的玻璃液进行感应加热。 同时,向锅体周围注入冷水,高温玻璃液在锅内壁形成保护性“锅具”,避免对锅体造成损坏。 锅的腐蚀延长了使用寿命。

工艺听起来并不算太复杂,但不可忽视的是,玻璃固化装置的操作条件和要求极为特殊。 工作环境不仅具有放射性,而且温度高达数千摄氏度。 所有操作,尤其是维护,都必须长距离完成。

这种红色物质是来自汉福德地下的放射性废物,这是它第一次在持续的过程中固化成玻璃。 (来源:太平洋西北国家实验室)

“这就好像送上月球的月球车坏了,只能远程修复。对于一些难度较大的修复,维护风险和成本甚至比建设成本还要高。” 许凯说道。

他还表示,玻璃化冷冻是一项精密复杂的技术。 目前,世界上掌握玻璃固化技术的国家并不多,玻璃固化技术的国际合作有限,无法实现真正的核心技术交流。 即使有汉福德核废料处理项目主承包商英国核燃料公司等外国公司的技术援助,美国太平洋西北国家实验室也没有中断对玻璃凝固技术的研究。 其在玻璃凝固领域已有四十年的历史。 产生了大量原创成果,对未来的工程应用将起到至关重要的指导作用。 “可见,坚持自主创新是非常有必要的。”

(科技日报记者 陈宇)